肝硬化门静脉高压消化道静脉曲张内镜下组织胶注射治疗专家共识(2022,长沙)

肝硬化门静脉高压消化道静脉曲张内镜下组织胶注射治疗专家共识(2022,长沙)

摘要

肝硬化门静脉高压可引起全消化道静脉曲张,内镜下组织胶注射治疗在消化道静脉曲张的治疗中起着重要作用,然而目前国内外尚无其规范化治疗的相关共识。2022年,中华医学会消化内镜学分会食管与胃静脉曲张内镜诊断与治疗学组组织全国相关领域权威专家讨论,提出了肝硬化门静脉高压消化道静脉曲张内镜下组织胶注射治疗专家共识,以期规范该技术在消化道静脉曲张中的应用。本共识共分为肝硬化门静脉高压消化道静脉曲张分型及诊断、组织胶注射治疗消化道静脉曲张的适应证等11个部分,共22条陈述。

关键词

门静脉高压症(portal hypertension, PH)是指各种原因所致的门静脉系统压力升高所引起的一组临床综合征,可分为肝内型及肝外型,其中90%以上为肝内型,肝内型又以肝硬化为主要原因[1-3]。门静脉高压可引起腹水、食管胃静脉曲张(gastroesophageal varices, GOV)及食管胃静脉曲张破裂出血(esophagogastric variceal bleeding, EGVB)、肝性脑病等。肝静脉压力梯度(hepatic venous pressure gradient, HVPG)可较好地反应肝硬化患者门静脉压力,其正常值为3~5 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),当HVPG>5 mmHg即存在门静脉高压,HVPG≥10 mmHg为临床显著性门静脉高压(clinically significant portal hypertension,CSPH)[3-4]。一般认为,HVPG高于12 mmHg容易发生EGVB,而HVPG≥20 mmHg是门静脉高压症患者预后不良的有效预测因子[3]。

静脉曲张是肝硬化门静脉高压症的重要代偿表现之一,可发生于全消化道及消化道以外部位,其中以GOV最为常见。消化道静脉曲张出血是常见的消化系统急症之一,病死率高,组织胶在其预防和治疗中起到至关重要的作用[5]。为规范肝硬化门静脉高压症消化道静脉曲张出血的一、二级预防和急性出血治疗,国内外制定了多个相关指南和共识[6-14],其中也提到了内镜下组织胶注射治疗(endoscopic cyanoacrylate injection,ECI)的适应证、禁忌证等,但主要限于ECI在胃静脉曲张(gastric varices,GV)中的应用,而ECI的规范化操作(器械、组织胶剂量、序贯治疗方法、随访策略等)、围手术期管理,及其在消化道其他部位静脉曲张的应用尚无明确界定,因此制定肝硬化门静脉高压症消化道静脉曲张ECI治疗专家共识迫在眉睫。由此,中华医学会消化内镜学分会食管胃静脉曲张内镜诊断与治疗学组组织国内从事肝硬化门静脉高压症消化道静脉曲张诊疗的专家,基于最新的循证医学证据,国内外近期发布的消化道静脉曲张诊疗指南和共识[8-14],以及已经发表的研究证据,从开始的问卷调查到现场专家反复讨论,最终形成了本共识,为消化内镜医师在肝硬化门静脉高压症消化道静脉曲张的诊治提供指导。

本共识旨在帮助医师在肝硬化门静脉高压症消化道静脉曲张选择ECI时做出合理决策,但不是强制标准,也不可能包括或解决肝硬化门静脉高压症消化道静脉曲张ECI相关的全部临床问题。因此,临床医师在面对某一患者时,应在充分了解有关本病的最佳临床证据、认真考虑患者具体病情及其意愿的基础上,根据自己的专业知识、临床经验和可利用的医疗资源,制定全面合理的诊疗方案。

本共识的具体制定采用国际通行的Delphi方法,严格按照成立共识起草小组、系统文献检索、共识意见初稿制定、专家委员会多轮讨论修改并投票等流程,直至达成最终共识。按照推荐分级的评估、制定与评价系统(GRADE),将临床证据质量等级分为高、中、低和极低4个等级。投票意见按对共识同意程度分5级:(1)完全同意;(2)部分同意;(3)视情况而定;(4)部分反对;(5)完全反对。表决意见(1)+(2)超过70%即达成共识。

正文

一、肝硬化门静脉高压症消化道静脉曲张分型及诊断

关于消化道静脉曲张,国内外分型分级标准较多,本共识推荐LDRf分型[7-8]。该分型方法覆盖全消化道静脉曲张,识记与书写简单,同时集记录、分类、治疗方法与治疗时机为一体。LDRf分型通过曲张静脉位置(location,L)、曲张静脉直径(diameter,D)以及危险因素(risk factor,Rf)三个要素进行描述记录,其表示方法为:LXxD0.3-5Rf0,1,2。

LXx:表示静脉曲张的位置。第一个X 为脏器英文名称的首字母,第二个x 是曲张静脉位于该器官的哪一段。以胃静脉曲张为例,孤立胃静脉曲张记做Lg; Lgf表示曲张静脉位于胃底;Lgb 表示曲张静脉位于胃体;Lga表示曲张静脉位于胃窦。若曲张静脉为多段,则使用相应部位代号联合表示。如胃静脉曲张合并食管静脉曲张时,胃静脉曲张与食管静脉曲张完全相通,记做Le,g;胃静脉曲张与食管静脉曲张各自独立,记作Le,Lg;Le,g,Lg则表示部分胃静脉曲张与食管静脉曲张完全相通,同时还存在胃孤立静脉曲张。

D0.3-5:表示所观察到曲张静脉最大直径,按D+直径数字方法表示,数字节点以内镜下治疗方式选择为依据,如D0.3,D1,D1.5,D2.0,D3.0等。

Rf0,1,2:表示所观察到的曲张静脉出血的风险指数。Rf0:红色征(red color, RC)阴性,未见糜烂、血栓及活动性出血;Rf1:RC阳性或HVPG>12 mmHg,有近期出血的征象,需要择期进行内镜下治疗;Rf2:可见糜烂、血栓、活动性出血,或内镜下可见新鲜血液,并能排除非静脉曲张出血因素,需要及时进行内镜下治疗。

国外GOV常使用Sarin分型[15],2021年美国胃肠病学会胃静脉曲张出血(gastric variceal bleeding,GVB)临床共识对Sarin分型进行了进一步改良:将GOV1型定义为小弯侧GV,GOV2及IGV1型定义为贲门胃底GV,IGV2型定义为远端GV,并推荐Sadd-Caldwell分型指导GV临床诊治,该分型突出了胃肾分流的重要性,对GV治疗方法的选择有较好的指导意义[14]。

食管胃十二指肠镜(esophagogastroduodenaoscopy, EGD,简称胃镜)是诊断GOV或EGVB的可靠方法[16-18]。胶囊内镜可辅助GOV或EGVB的诊断,尤其适用于有胃镜检查禁忌证或不愿意行胃镜检查,而需筛查GOV或EGVB的患者[19-22]。当考虑存在小肠静脉曲张时,亦可使用胶囊内镜筛查[23-24]。超声内镜(endoscopic ultrasound,EUS)可在常规内镜检查的基础上,提供更多细节信息,如胃食管黏膜下结构、门静脉及其属支改变、有无门体分流道、壁内亦或壁外静脉曲张情况等,尤其当静脉曲张与黏膜下肿瘤鉴别困难、病因为左侧门脉高压时,具有较高诊断价值,可提高病程早期的诊断率[25-26]。

腹部超声、肝脏超声弹性成像、CT、MRI等影像学检查有助于筛查门静脉高压症GOV及其严重程度、判断门静脉高压症的病因、有无伴发肝癌等。CT门静脉血管成像(CT portography,CTP)和磁共振血管成像可清晰显示门静脉主干及其分支与侧支循环,有无门体分流道及其大小、类型,有无门静脉及其属支血栓等,有助于指导静脉曲张治疗方式的选择[27-34]。2021年美国GVB临床共识建议:急性出血止血成功后,建议完善门静脉增强影像学检查(CT或MRI)评估血管解剖情况,如是否存在门体分流和胃肾分流[14]。此外,一些非侵入性的指标如血小板计数脾直径比值[35-36],对静脉曲张的预测及风险评估价值还需进一步确认。因门静脉高压症原因多种多样,不同原因所致静脉曲张治疗亦有所差异,如脾静脉血栓所致非肝硬化性门静脉高压胃静脉曲张可通过脾切除术获得缓解[37],临床上应综合相关化验及影像学检查结果,尽量寻找静脉曲张的病因,并针对不同病因进行个体化治疗,有条件的单位建议多学科会诊讨论选择最佳治疗方式。

推荐意见1: 门静脉高压症可由肝内性及肝外性等多种原因引起,最常见原因为肝硬化,HVPG可较好反应肝硬化患者门静脉压力,有条件的医院可进行HVPG检测。

证据质量:高质量 共识水平:100%

推荐意见2:肝硬化门静脉高压可引起全消化道静脉曲张,推荐使用LDRf分型指导肝硬化门静脉高压消化道静脉曲张诊治。

证据质量:中等质量 共识水平:100%

推荐意见3:肝硬化门静脉高压伴消化道静脉曲张,如非急性出血期或急性出血已得到控制者,有条件的单位建议完善CT、MRI等增强影像学检查评估门静脉及其属支情况。

证据质量:中等质量 共识水平:97.8%

二、组织胶注射治疗消化道静脉曲张的适应证

广义的组织胶包括氰基丙烯酸酯、凝血酶和纤维蛋白胶,虽然后两种在欧洲指南中有提及且有部分应用于GVB治疗的研究结果发表[10, 38-40],我国指南对其并未做出推荐,故本共识中组织胶主要是指氰基丙烯酸酯。氰基丙烯酸酯类组织胶的作用机理为在血液、组织液中阴离子作用下,氰基丙烯酸酯分子在血管内快速聚合固化,从而封堵血管,阻断血液流动,达到栓塞血管的目的。目前检索文献数据显示,在消化道静脉曲张内镜治疗中常用的氰基丙烯酸酯类组织胶主要是α-氰基丙烯酸正丁酯。

组织胶最早于20世纪80年代德国应用于急性GVB的治疗[41-42],我国于90年代最早由解放军总医院报道[43]。目前ECI已成为GVB的首选治疗方法,并在少见部位静脉曲张中有一定治疗价值[8-14]。国内常用的组织胶为国产α-氰基丙烯酸正丁酯(康派特)。

结合国内外最新指南及研究结果,本共识推荐ECI治疗肝硬化门静脉高压消化道静脉曲张的适应证如下:(1)急性GVB;(2)有出血高危风险GV的一级预防;(3)GVB的二级预防;(4)急性EV出血其他方法无效或不可及;(5)少见部位静脉曲张出血。禁忌证如下:(1)有上消化道内镜检查禁忌;(2)患方未签署知情同意书;(3)难以纠正的弥漫性血管内凝血或多器官功能衰竭。相对禁忌证:(1)未控制的肝性脑病或未纠正的失血性休克;(2)严重肝、肾功能损害或大量腹水。

三、组织胶注射治疗消化道静脉曲张操作方法

虽然肝硬化门静脉高压症消化道静脉曲张患者麻醉风险较普通人高[44],但普通胃镜检查患者反应大,可能诱发出血(静脉曲张破裂、贲门黏膜撕裂等),加上越来越多患者对无痛诊疗的需求,无痛化已成为一个趋势。随着内镜治疗技术、麻醉技术、危重症监护医学的进步,在ICU及麻醉科的支持下,对难控制的失血性休克或肝性脑病患者,在征得家属充分理解和知情的基础上,在全身麻醉气管插管下仍可采取内镜治疗[45-46]。结合我国《肝硬化门静脉高压食管胃静脉曲张出血的防治指南》[8],本共识建议:有条件的单位,如患者有无痛诊疗要求,活动性静脉曲张出血患者可在气管插管全身麻醉条件下行ECI,非活动性出血患者可选择镇静或静脉麻醉下进行治疗。

ECI可选择在内镜直视或EUS引导下进行,EUS引导下注射将统一在后面章节进行描述。治疗时建议选择带附送水功能的内镜,使用透明穿刺针。胃底贲门部曲张静脉治疗时建议以翻转内镜操作为主,操作困难时亦可正镜操作。内镜直视下注射组织胶时,应将组织胶注射入曲张静脉内,回抽见血可作为组织胶在曲张静脉内的一个重要标志。推荐使用三明治法进行组织胶注射治疗,因碘化油易随血流移动,可能增加异位栓塞风险,建议使用聚桂醇、高渗葡萄糖或生理盐水进行预充。组织胶注射量应根据曲张静脉的直径进行估计,一般情况下直径1 cm曲张静脉注射组织胶1 mL,最好一次将可见曲张静脉完全闭塞。如曲张静脉表面存在活动性出血或血栓头,建议于出血点或血栓头附近穿刺注射组织胶,不主张在出血点或血栓头上直接穿刺注射。有研究显示,可考虑使用CTP指导术中组织胶用量、判断用量是否足够及预测治疗后再出血风险[47]。如曲张静脉栓堵效果不满意时,可追加治疗,直至曲张静脉闭塞。对于胃食管连通型(Le,g、Le,Lg或Le,g,Lg)静脉曲张患者,在使用ECI治疗GV时应根据LDRf分型情况酌情对EV进行同时或序贯治疗。

推荐意见4: 肝硬化门静脉高压消化道静脉曲张非急性出血期,可考虑镇静或静脉麻醉下行内镜下组织胶注射治疗;急性出血期,如患者有无痛诊疗要求,可考虑气管插管全身麻醉下行内镜下组织胶注射治疗。

证据质量:中等质量 共识水平:93.3%

推荐意见5: 内镜下组织胶注射治疗消化道静脉曲张时推荐静脉内注射,使用三明治夹心法,尽量一次性闭塞可见的曲张静脉。

证据质量:中等质量 共识水平:91.1%

四、组织胶注射治疗在GV中的临床应用

组织胶在GV中的临床应用包括一级预防、控制急性出血及二级预防。

1. 一级预防: GV见于17%~25%的肝硬化门静脉高压症患者,其3年出血率为16%~45%,一旦出血其死亡率较EVB高[48-49]。GV一级预防的目的是防止曲张静脉形成和进展,预防中-重度静脉曲张破裂出血,防止并发症的发生,提高生存率。目前的指南或共识认为无或轻度静脉曲张时,启动一级预防获益不大,如为中-重度GV,GOV1型的一级预防同EV,使用非选择性β受体阻滞剂(non-selective beta blocker, NSBB)或内镜下套扎术(endoscopic variceal ligation,EVL),GOV2或IGV型使用NSBB[3,8,10-14]。一项随机对照临床试验(randomized controlled trail,RCT)纳入了89例EV已消除的GOV2 和未曾出血的IGV1患者,随机应用ECI(n=30)、NSBB(n=29)或不采取治疗(n=30),平均随访26个月,结果显示ECI组的GV出血率(13%)显著低于NSBB组(28%)和无治疗组(45%),与无治疗组相比,ECI组的生存率也更高(90% vs 72%),以上结果提示ECI预防GVB的效果优于NSBB[50]。同时,研究发现,曲张静脉直径>2 cm、终末期肝病模型(model for end-stage liver disease, MELD)评分≥17分以及存在门静脉高压性胃病是GV首次出血的危险因素[50]。由于ECI存在血栓形成、感染等不良事件风险,本共识建议存在出血高危因素的患者在充分知情同意情况下可考虑使用ECI进行一级预防。此外,GV还可由胰腺、脾脏疾病等引起,此类GV建议积极治疗原发病,尚无明确证据支持ECI用于其一级预防。

2. 控制急性出血: 关于GV急性出血期的治疗,目前国内外指南均作出了明确的推荐,对于GOV2和IGV1型推荐ECI治疗,对于GOV1型遵循EVB治疗原则,首选EVL[8-14],美国肝病学会及Baveno Ⅶ指南提出GOV1型也可选择ECI[11,13]。其中,欧洲肝病学学会及美国胃肠病学会建议,如GVB患者存在脾肾分流或胃肾分流,可考虑使用球囊导管逆行静脉栓塞术(balloon occluded retrograde transvenous obliteration, BRTO)治疗 [12,14]。目前临床研究结果显示ECI治疗GVB的即时止血率为86.8%~100%,再发出血率为7%~28%[10,51-56]。一项纳入3项RCT的Meta分析结果显示,ECI治疗GVB的即时止血率高于EVL(93.9% vs 79.5%),GOV2型再发出血率二者相当(35.7% vs 34.8%),而GOV1型和IGV1型ECI治疗后再发出血率低于EVL(26.1% vs 47.7%,17.6% vs 85.7%)[57]。一项回顾性研究结果显示,虽然ECI治疗再发出血率高于经颈静脉肝内门体分流术(transjugular intrahepatic portosystem shunt,TIPS)(30% vs 15%),但其住院时间缩短,且经济效益分析显示ECI优于TIPS[58]。两项回顾性分析结果显示BRTO治疗GVB的再发出血率低于ECI[59-60]。区域性门静脉高压患者在急性出血得到控制后应尽快启动病因治疗。

3. 二级预防: 急性GVB停止后,如未进行二级预防,患者再发出血和死亡的风险很高。二级预防的目的是根除GV,减少再发出血率及死亡率。目前指南推荐GOV1型患者二级预防同EV,选择NSBB+EVL[3,8-14],而对于GOV2和IGV1型,欧洲肝病学会推荐使用TIPS[12],美国肝病学会推荐TIPS/BRTO[11],我国及英国指南指出ECI、外科断流术和TIPS均可作为GVB的二级预防措施[8,10]。一项纳入67例GOV2型及IGV1型GVB二级预防患者的RCT结果显示,与NSBB相比,ECI可减少再发出血率(15% vs 55%)及死亡率(3% vs 25%),并发现不同预防措施、伴门脉高压性胃病和曲张静脉直径≥2 cm是再发出血的高危因素[61]。Lo等[62]的RCT共纳入72例GV二级预防患者,发现TIPS再发出血率低于ECI(11% vs 38%),而肝性脑病发生率高于ECI(26% vs 3%),然而死亡率、消化道出血率及总并发症发生率两组差异无统计学意义。我国华西医院的一项RCT结果显示,在GOV2型和IGV1型的二级预防方面,与ECI相比,BRTO可降低再发出血率(15.6% vs 33.4%),二者并发症发生率和死亡率相当[63]。

推荐意见6: 内镜下组织胶注射治疗可用于伴有出血高危因素的肝硬化胃静脉曲张患者的一级预防。

证据质量:中等质量 共识水平:86.7%

推荐意见7: 肝硬化门静脉高压胃静脉曲张急性出血,建议首选内镜下组织胶注射治疗。

证据质量:高质量 共识水平:97.8%

推荐意见8: 区域性门静脉高压伴急性出血者建议行内镜下组织胶注射治疗以控制出血。非急性出血患者或急性出血已得到控制者尽快启动病因治疗。

证据质量:中等质量 共识水平:97.8%

推荐意见9: 内镜下组织胶注射治疗可用于肝硬化胃静脉曲张出血的二级预防。

证据质量:高质量 共识水平:100%

五、组织胶注射治疗在胃以外消化道静脉曲张中的临床应用

1.食管静脉曲张出血: 一项纳入43例EVB患者的RCT结果显示,ECI与EVL治疗在急诊止血率、再发出血率及死亡率方面差异无统计学意义[64]。此外,由于ECI操作难度较EVL大,大剂量组织胶可导致食管溃疡、狭窄、异位栓塞等,且绝大多数EVB可通过EVL或硬化治疗得到控制,故ECI仅用于EVL或硬化治疗无法控制时EVB的治疗,宜小剂量应用,建议单次注射剂量不超过0.5 mL,推荐使用聚桂醇作为预充剂。

2. 少见部位静脉曲张: 少见部位静脉曲张,既往也称为异位静脉曲张(ectopic varices,EcV),是指发生于食管和胃以外的静脉曲张,可见于十二指肠、小肠、直肠、吻合口、胆道、膀胱、阴道、脾胃韧带等[65]。日本门静脉高压学会一项调查研究纳入172例EcV患者,显示少见部位静脉曲张最常见于直肠(44.5%),其次为十二指肠(32.9%)、小肠(6.4%)、吻合口(5.8%)[66]。目前ECI治疗少见部位静脉曲张的研究局限于病例报道或小样本回顾性研究[67],并且主要集中于十二指肠静脉曲张[67-71],也有病例报道ECI用于直肠静脉曲张[72-73]、吻合口静脉曲张[74-76]、结肠静脉曲张[77-78]。以上病例报道或小样本研究结果均显示ECI治疗安全有效。

推荐意见10: 急性食管静脉曲张出血,内镜下套扎或硬化治疗无法控制时,可考虑使用小剂量组织胶注射治疗。

证据质量:低质量 共识水平:93.3%

推荐意见11: 组织胶可用于肝硬化门静脉高压少见部位静脉曲张出血的治疗。

证据质量:中等质量 共识水平:95.6%

六、EUs引导下组织胶注射治疗在GV中的临床应用

目前关于EUS引导下组织胶注射治疗(EUS-ECI)主要集中于GV,仅有少量关于EUS-ECI治疗异位静脉曲张的病例报道[79-82],因此本共识主要介绍其在GV中的应用。GV可存在于胃壁内、壁外或壁内外同时存在,关于EUS引导下壁外静脉曲张治疗的文献极少,本共识主要讨论EUS-ECI在壁内GV治疗中的应用。EUS最早用于监测ECI治疗后曲张静脉闭塞情况,以指导序贯治疗[83]。研究发现EUS下存在胃周静脉、胃穿通静脉以及食管穿通静脉与患者的内镜治疗后不良预后相关[84]。2007年,Romero-Castro等[85]首次报道EUS-ECI治疗GV,5例GV患者经治疗后,中位随访10个月(4~16个月)无再出血及其他并发症发生。与常规内镜下注射相比,EUS引导可精准地将组织胶注射在曲张静脉内;根据测量曲张静脉的大小判断注射剂量并能实时评价曲张静脉是否闭塞;急性出血时EUS视野不受腔内血凝块及血液影响;联合弹簧圈置入,减少门体分流道所致的异位栓塞风险。EUS引导下可行单纯组织胶注射治疗或弹簧圈置入联合组织胶注射治疗,曲张静脉直径≥2 cm者可考虑联合弹簧圈置入。操作时建议使用纵扫EUS,根据病变实际情况选择直径22G及以上穿刺针,不推荐使用带有切割功能的穿刺活检针,组织胶的剂量以EUS直视下观察到曲张静脉内血流信号消失为准。目前EUS-ECI可用于GVB的一级预防、控制急性出血及二级预防[86,87]。

1. 一级预防: Romero-Castro等[85]和Franco等[88]使用EUS-ECI对5例和20例GV患者行一级预防,分别中位随访10个月和31个月,仅后一项研究有1例患者出现GVB。Kouanda等[89]对80例未出过血的高危GV患者(直径≥1 cm或红色征阳性)行EUS引导下弹簧圈置入联合组织胶注射治疗,操作成功率为100%,96.7%患者EUS实现曲张静脉消除,其中67.7%患者仅一次治疗即达到曲张静脉消除,随访期内仅2例患者发生出血,4例发生其他并发症。以上提示EUS-ECI(或联合弹簧圈置入)可作为GVB一级预防的有效方法。

2. 控制急性出血: EUS-ECI(或联合弹簧圈置入)用于控制急性GVB,于2012年由Gonzalez等[90]首次报道。Bick等[91]回顾性分析了104例GVB患者,发现内镜直视下ECI与EUS-ECI的并发症发生率相近,但EUS-ECI组织胶用量较少,GV再出血和非GV相关消化道出血的发生率均低于内镜直视下注射。一项纳入23项研究的Meta分析结果显示,与内镜直视下注射治疗相比,EUS引导下注射治疗可提高GV消除率,二者即时止血率、再发出血率、静脉曲张复发率差异无统计学意义,而与EUS引导或内镜直视下组织胶注射治疗相比,EUS引导下弹簧圈置入联合组织胶注射治疗可获得更高的即时止血率、降低静脉曲张复发率和远期再发出血率[92]。另一项关于EUS引导下GV治疗的Meta分析结果显示,与EUS引导下单纯组织胶注射治疗相比,联合弹簧圈置入可提高操作成功率(100% vs 97%)、临床有效率(98% vs 96%),降低并发症发生率(10% vs 21%)、再发出血率(14% vs 30%)和再干预率(15% vs 26%)[93]。EUS引导下置入的弹簧圈可充当组织胶的支架,提高曲张静脉消除率,同时降低其栓塞移动速度,理论上可降低发生异位栓塞的风险,因此尤其适合于伴有胃肾/脾肾分流道的GV患者[94-96]。与内镜直视下注射相比,EUS引导弹簧圈置入联合组织胶注射治疗可获得更好的经济效益比[97]。同时EUS-ECI还可用于内镜直视下治疗后再发出血患者的挽救治疗[98]。

3. 二级预防: 目前仅有少量文献报道EUS-ECI(或联合弹簧圈置入)在GVB二级预防中的价值[99-102]。Tang等[102]使用EUS-ECI对30例肝癌伴GVB的患者进行二级预防,发现与未进行二级预防组相比,EUS-ECI可减少再发出血率,延长患者无出血生存时间。

推荐意见12: 有条件的单位,可考虑使用EUS引导下组织胶注射治疗或联合弹簧圈置入术可作为胃静脉曲张出血的一级预防、控制急性出血及二级预防措施,特别适用于GV直径≥2 cm、常规内镜治疗失败或伴有较大脾肾或胃肾分流者(直径≥5 mm)。

证据质量:中等质量 共识水平:95.6%

七、组织胶注射治疗消化道静脉曲张的围手术期管理

1. 一般处理: 急性静脉曲张破裂出血的患者,早期治疗主要针对纠正低血容量性休克、防治胃肠道出血相关并发症(感染、电解质及酸碱平衡紊乱、肝性脑病等)、有效控制出血、监测生命体征和尿量,有条件者可入住ICU。少量出血、生命体征平稳者可在普通病房治疗观察。保证有效(至少两条)的静脉通路,以便快速补液输血,根据出血程度确定扩血容量和液体性质,输血以维持血红蛋白在70~80 g/L为宜,同时考虑其他因素,如心血管疾病、年龄、血流动力学状态和持续出血等,并遵守输血管理规范[13]。需要强调的是,对肝硬化患者恢复血容量要适当,过度输血或输液可能导致出血持续或再发;避免仅用盐溶液补足血容量,从而加重或加速腹水或其他血管外部位液体的蓄积;必要时应及时补充血浆和血小板等。有效血容量恢复的指征:(1)收缩压90~120 mmHg;(2)脉搏<100 次/min;(3)尿量>17 mL/h;(4)临床表现为神志清楚/好转,无明显的脱水貌。

2. 生长抑素及其类似物、血管加压素及其类似物的应用:一项包含30个RCT的Meta分析提示,与安慰剂组相比,生长抑素及其类似物、血管加压素及其类似物能提高急性上消化道静脉曲张出血的止血率、改善患者7 d内死亡率和再发出血率、减少输血需求和住院时长[104]。另一项关于血管加压素/特利加压素(V-T组)和生长抑素/奥曲肽(S-O组)在治疗肝硬化静脉曲张急性出血中的疗效和安全性的Meta分析结果提示,在辅助内镜止血时,两组药物在6周内全因死亡率、即时止血率、再发出血率等方面并无显著差异,但V-T组有更高的副作用发生率[105]。

因此,特利加压素、生长抑素或奥曲肽作为首选药物治疗措施,可提高内镜下组织胶注射治疗的安全性及疗效,建议使用3~5 d。

3. 抗生素的应用: 静脉曲张活动性出血时常存在消化道黏膜炎症水肿,20%左右急性静脉曲张出血患者48 h内发生细菌感染。Child-Pugh C级、合并糖尿病或肝癌的患者特别容易发生感染。早期再发出血及病死率与未能控制的细菌感染有关。一项纳入12项研究1 241例患者的Meta分析结果显示,预防性使用抗生素可显著减少死亡率、细菌感染率、细菌感染所致死亡率、再发出血率及住院时长[106]。此外,一项RCT研究发现预防性使用3 d或7 d抗生素,两组14 d内再发出血率、28 d内死亡率及输血量无显著差异[106]。因最常见的病原菌为肠道来源的需氧革兰阴性杆菌,国外多个指南中建议,急性EGV出血患者短期(7 d)应用氟喹诺酮类(环丙沙星或诺氟沙星)[10-13]。但最近革兰阳性和喹诺酮耐药微生物越来越多,短期静脉应用头孢三代类抗生素已被证明是有益的[107-108],特别是在高感染风险的晚期肝硬化、糖尿病及肝癌患者。因此,对肝硬化急性静脉曲张破裂出血的患者应短期使用抗生素,首选头孢三代类抗生素,若过敏,则选择喹诺酮类抗生素,如左氧氟沙星、莫西沙星等,一般疗程3~7 d。对于使用ECI行一级、二级预防患者是否预防性使用抗生素,目前仍有争议[109-110],建议结合患者情况(是否存在其他部位感染或感染高风险等)综合评估感染风险后酌情应用。

4. 质子泵抑制剂(proton pump inhibitor, PPI)的应用:PPI用于消化道静脉曲张ECI治疗后的报道较少,主要集中于GV,且研究结论存在差异。Won 等[111]发现内镜治疗后应用PPI不能明显减少再发出血率,但能显著延后再发出血的发生时间,而Ka 等[112]通过病例对照研究发现,接受至少1个月的PPI治疗,可减少GV治疗后再发出血率,但不影响出血相关死亡率。而另一项回顾性研究发现PPI是导致患者死亡的独立危险因素[113]。一项纳入11项研究的Meta分析结果显示,PPI使用疗程≥1月能显著减少患者再发出血率(OR=0.52, 95%CI:0.35~0.77, P=0.001),但并不影响出血相关死亡率[114]。同时,另有2项Meta分析显示PPI可增加肝硬化患者发生自发性腹膜炎、肝性脑病等并发症的风险[115-116]。因此,胃镜检查前使用PPI的患者,如无消化性溃疡等适应证,检查结束后应停止使用。

推荐意见13: 肝硬化门静脉高压消化道静脉曲张急性出血患者,推荐采用限制性输血,维持血红蛋白70~80 g/L。

证据质量:高质量 共识水平:97.8%

推荐意见14: 特利加压素、生长抑素或奥曲肽作为首选药物治疗措施,可提高内镜下组织胶注射治疗的安全性及疗效,建议使用3~5 d。

证据质量:中等质量 共识水平:100%

推荐意见15: 肝硬化门静脉高压消化道静脉曲张急性出血接受内镜下组织胶注射治疗者推荐常规应用抗生素,疗程一般3~7 d。

证据质量:高质量 共识水平:97.8%

八、组织胶注射治疗失败的挽救措施

肝硬化门静脉高压症消化道静脉曲张出血患者ECI治疗后5 d内出现出血性死亡或出现以下三个征象之一或以上提示治疗失败:(1)治疗后2 h或以上,出现呕吐新鲜血液或鼻胃管吸出超过100 mL新鲜血液;(2)发生失血性休克;(3)未输血情况下,在任意24 h期间,血红蛋白下降3 g/dl(红细胞压积降低≈9%)[8-12]。目前ECI治疗失败挽救措施方面的研究主要集中在GVB,可结合医院条件、医师技术水平、患者具体情况及意愿等因素综合选择补救方案。

1. 三腔二囊管: 药物控制出血无效及无急诊内镜或TIPS治疗条件的情况下,使用三腔二囊管压迫可使80%~90% EGVB的病例得到控制,但再发出血率高达50%以上,并且患者痛苦大、并发症多,如吸入性肺炎、气管阻塞、压迫部位黏膜缺血坏死、食管破裂等。ECI治疗失败24 h内实施三腔二囊管压迫止血,作为挽救生命的措施,三腔二囊管压迫止血无绝对禁忌证。患者深度昏迷、不能配合操作或患方拒绝签署知情同意书者,不能进行三腔二囊管压迫止血。研究显示三腔二囊管可控制90%以上的内镜治疗失败的GOV和IGV1型GVB[117],然而如无进一步治疗,再发出血率很高。2021年美国GVB共识[14]指出,如果患者无明显或轻度EV,建议只充气胃囊,并尽快送至有资质医院行进一步有效治疗,如TIPS、BRTO、外科断流术。

2. TIPS: TIPS通过在肝静脉和门静脉之间的肝实质内建立分流道,以微创的方式从结构上显著降低门静脉压力,从而控制急性出血和降低再发出血率。研究显示,ECI治疗失败后的GVB,TIPS可使90%以上的患者迅速止血[118-120],建议72 h内,最好24 h内行TIPS,行TIPS时同时栓塞曲张静脉。然而TIPS可增加肝性脑病发生率,尤其是伴有胃肾分流道时。Child-pugh评分>13和术前入住ICU是TIPS挽救失败和术后死亡的独立危险因素[120]。国内外多个指南均指出TIPS可作为内镜治疗失败GVB的一线挽救措施,但对于Child-pugh评分>13者不推荐使用[8-14,121]。

3. BRTO: BRTO最初用于伴有门体分流的GV的治疗[122],经颈内静脉或股静脉将堵塞球囊置入流出道,阻塞分流道并逆行栓塞GV。欧洲肝病学会和美国胃肠病学会推荐BRTO可作为伴脾肾/胃肾分流GVB的治疗措施[12,14]。与TIPS相比,BRTO理论上可增加门静脉血流,改善肝功能,且不受肝性脑病及门静脉的影响,因此可用于伴肝性脑病或门静脉血栓的GV患者,但BRTO可增加门静脉压力,加重EV及腹水。最新的Meta分析结果显示,BRTO与TIPS治疗GV的操作成功率及即时止血率差异无统计学意义,但其肝性脑病和再出血率低于TIPS,而腹水加重率高于TIPS[123]。Mukund等[124]使用BRTO作为内镜治疗失败或早期出血GV患者的挽救治疗,结果显示BRTO技术成功率为100%,再发出血率1.9%,12个月存活率92.3%,且术后患者肝功能有改善。因此有条件单位可考虑使用BRTO作为ECI治疗失败的GVB患者的挽救措施。

4. 外科断流术: 外科断流术应该由经验丰富专科医师操作,且低风险(Child-pugh A级)患者获益明显[125]。近年来,随着内镜和介入手术的不断成熟和推广,需要行外科断流术的患者越来越少,目前主要限于伴脾静脉血栓患者的脾切除术[10]。虽然有文献报道外科断流术可作为内镜治疗失败GVB患者的挽救措施,但围手术期死亡率及术后再发出血率仍较高,尤其是肝硬化门脉高压患者[126-128],因此仅推荐用于无法开展TIPS手术、且相关经验较丰富的单位开展[10]。

5. 多学科诊疗模式的价值: 肝硬化门静脉高压症消化道静脉曲张出血的诊疗涉及消化内科、普通外科(肝胆胰、胃肠)、器官移植科、放射介入科、超声科等多个学科。因此,多学科团队的参与,可以充分利用各科的优势,结合患者病情制定出更为合理的个体化治疗方案,使患者利益最大化。

推荐意见16: 三腔二囊管可作为内镜下组织胶注射治疗失败的胃静脉曲张出血患者的挽救措施,内镜治疗失败后宜尽快使用,待患者血流动力学稳定后应尽快启动其他更有效治疗措施。

证据质量:中等质量 共识水平:93.3%

推荐意见17: TIPS可作为内镜下组织胶注射治疗失败的胃静脉曲张出血患者的挽救措施,有条件的单位建议早期应用,治疗时同时栓塞曲张静脉。

证据质量:高质量 共识水平:97.8%

推荐意见18: BRTO可作为内镜下组织胶注射治疗失败的胃静脉曲张出血患者的挽救措施,适用于伴有胃肾/脾肾分流道者。

证据质量:中等质量 共识水平:91.1%

推荐意见19: 在无法开展TIPS/BRTO的单位,对于Child-pugh A/B级患者,外科手术干预可作为内镜下组织胶注射治疗失败的挽救措施。

证据质量:中等质量 共识水平:95.6%

推荐意见20: 有条件的单位可开展多学科诊疗模式为肝硬化门静脉高压消化道静脉曲张患者制定个体化方案。

证据质量:中等质量 共识水平:100%

九、组织胶注射治疗的并发症

ECI治疗的并发症包括:异位栓塞、注射针滞留曲张静脉内、粘针、注射套管堵塞、出血、门静脉血栓形成、感染等,其中最严重的并发症为异位栓塞,常见的为肺栓塞、脑栓塞和脾梗死[129-133]。在一些使用碘做预充剂的研究提示,虽然术后影像学检查发现较大比例患者肺内可出现少量碘化油,但绝大多数无症状,真正有症状、需要抗凝治疗的患者极少,目前最大样本量的一项研究发现ECI治疗后异位栓塞率为0.7%[129]。发生异位栓塞的危险因素目前尚未完全明确, 认为可能的危险因素包括门体分流道的存在、使用碘油做预充剂、组织胶用量过大等。因此建议ECI时使用盐水、高渗葡萄糖或聚桂醇作为预充剂, 同时控制推注速度;对于非急性出血患者或急性出血得到控制者, 建议完善CT/MR血管成像明确有无门体分流道的存在, 如存在脾肾或胃肾分流, 建议BRTO或EUS引导下弹环圈置入术+组织胶注射治疗。注射针滞留曲张静脉内、粘针及注射套管堵塞发生率较低,且与操作者水平有关,经验丰富的医师很少出现上述情况。

出血常见原因包括排胶出血、注射针眼出血,后者多与操作不当或组织胶用量不足有关。ECI治疗后,大部分患者在1~3个月内开始排胶,平均时间为术后23 d,并在6~12个月内基本排完,但亦有少数患者排胶过程长达1~2年。排胶出血的发生率为3.1%~14.2%[129,131,133-134],发生排胶出血危险因素尚未完全明确,研究显示Child-pugh评分越高、组织胶剂量越大(GV直径越粗)、组织胶用量不足者发生排胶出血的风险越高[129]。而术前借助CT等影像学技术评估曲张静脉容积,个体化设计组织胶用量,术中仔细确认曲张静脉封闭程度,可能有助于降低排胶出血的发生率。EUS可显示曲张静脉固化情况,对于判别排胶出血的原因有一定价值。

门静脉或脾静脉血栓的发生率极低[129,131]。虽然高达31.9%患者ECI治疗后可出现菌血症,但多为一过性[135],真正引起症状、需要治疗的感染发生率仅为1%左右[129,131],且常见于急性出血期患者[129,131,136],而此类患者即使不发生感染也会接受抗生素治疗。

十、组织胶注射治疗后的随访策略

本共识主要探讨GV患者 ECI治疗后的随访策略。GV 患者ECI治疗后随访策略目前尚无统一共识,多数临床研究中治疗后前半年复查2~3次,半年后每6个月进行检查,直至确认曲张静脉消除,消除后可进行年度复查[129,137-139]。绝大多数指南并未对静脉曲张ECI治疗患者给出一个明确的随访期限,2021年美国胃肠病学会专家共识[14]建议GV患者 ECI治疗后的随访策略参照EV,每2~4周行胃镜检查,直至曲张静脉消失,确认曲张静脉消失后应3~6个月再次复查,而后可年度复查。结合我国国情,本共识推荐首次治疗后一般 2~4 周行胃镜检查,评估首次治疗的效果。如GV尚未到达根除或仍有再发出血风险者可再次行组织胶序贯治疗,直到患者GV消失或无再出血风险。曲张静脉消失或无出血风险后,至少12个月内镜检查1次,以评估曲张静脉复发风险。经过胃镜治疗的患者,应终生胃镜监测、跟踪序贯胃镜治疗。EUS可清晰显示曲张静脉闭塞情况及复发的小曲张静脉,有条件的单位可使用EUS进行治疗后复查。

推荐意见21: 内镜下组织胶注射治疗术后再出血患者建议行内镜检查明确出血原因,内镜下发现静脉曲张者可继续采用内镜下组织胶注射治疗。

证据质量:中等质量 共识水平:97.8%

推荐意见22: 首次胃静脉曲张内镜下组织胶注射治疗2~4周后复查,必要时行序贯治疗直至曲张静脉消失或无出血风险,后年度复查,终生随访。

证据质量:中等质量 共识水平:93.3%

十一、有待规范和下一步研究的问题

目前ECI已成为肝硬化门静脉高压GV及部分少见部位静脉曲张出血的首选治疗措施,然而仍有较多问题需要进一步规范和研究。主要包括:(1)ECI治疗在GV和少见部位静脉曲张一级预防中的意义;(2)ECI治疗后规范化随访;(3)新型药物如凝血酶、止血粉在消化道静脉曲张急性出血及二级预防中的作用,以及其与组织胶疗效对比;(4)BRTO/TIPS与ECI作为肝硬化门静脉高压消化道静脉曲张出血一级预防、二级预防和控制急性出血的前瞻性、大样本、随机对照研究;(5)不同预充剂三明治法疗效及安全性差异;(6)发生异位栓塞的危险因素及预防措施;(7)EUS-ECI(或联合弹簧圈)在肝硬化门静脉高压消化道静脉曲张中的价值,及其与传统方法的对比研究。

执笔:谭玉勇、楚毅、梁成柏、李陈婕(中南大学湘雅二医院)

审校:刘德良(中南大学湘雅二医院)、令狐恩强(解放军总医院第一医学中心)

专家组成员(按姓名汉语拼音排序):陈洪潭(浙江大学附属第一医院)、陈建勇(江西省人民医院)、陈明锴(武汉大学人民医院)、次仁央金(西藏自治区人民医院)、丁辉(河南省人民医院)、丁震(中山大学附属第一医院)、方兴国(遵义医学院第二附属医院)、傅燕(昆明医科大学第二附属医院)、顾红祥(南方医科大学附属南方医院)、黄留业(毓璜顶医院)、矫太伟(中国医科大学附属第一医院)、綦盛麟(大连市第六人民医院)、孔德润(安徽医科大学第一附属医院)、李弼民(南昌大学第一附属医院)、李长政(火箭军总医院)、令狐恩强(解放军总医院第一医学中心)、刘德良(中南大学湘雅二医院)、刘锦涛(深圳市宝安区人民医院)、刘迎娣(解放军总医院第一医学中心)、刘政(南京医科大学第二附属医院)、马颖才(青海省人民医院)、毛华(南方医科大学附属珠江医院)、沙卫红(广东省人民医院)、宋军(华中科技大学同济医学院附属协和医院)、宋瑛(西安高新医院)、唐彤宇(吉林大学第一医院)、杨丽(四川大学华西医院)、杨松(贵州省人民医院)、王东旭(解放军第983医院)、王凯旋(海军军医大学附属长海医院)、汪嵘(山西省人民医院)、王蓉(解放军联勤保障部队第九〇〇医院)、王学红(中南大学湘雅二医院)、王妍(河北医科大学第二医院)、韦红(海南省人民医院)、吴咏冬(首都医科大学附属北京友谊医院)、薛迪强(兰州市第二人民医院)、薛鸿鹏(哈尔滨工业大学附属黑龙江省医院消化病院)、徐雷鸣(上海交通大学医学院附属新华医院)、晏维(华中科技大学同济医学院附属同济医院)、张国梁(天津市第一中心医院)、张莉(北京大学第三医院)、张文辉(首都医科大学附属北京世纪坛医院)、张晓彬(解放军总医院第一医学中心)、赵铭(德阳市人民医院)

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

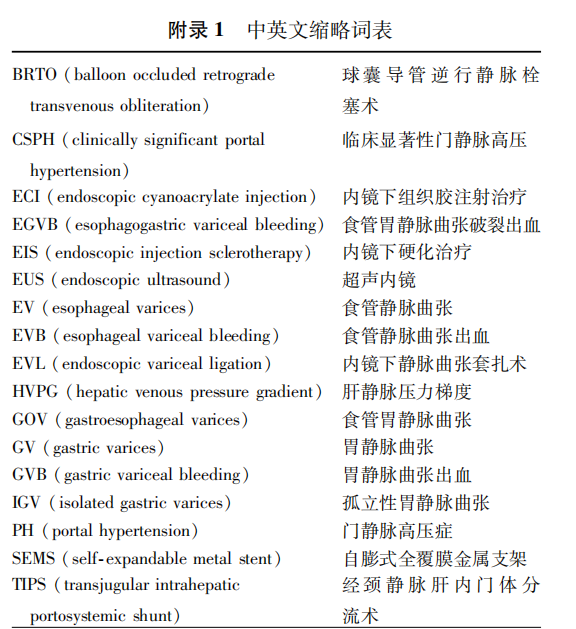

附录1中英文缩略词表

- 2024-11-21

- 2024-10-31

- 2024-10-30

- 2024-09-30

- 2024-09-25

- 2024-07-03

- 2024-04-29